农历和公历如何计算

太阳的光和热能来源于其内部进行的一种称为核聚变的反应。这个过程主要发生在太阳的核心,一个温度高达约1500万摄氏度,压力巨大的环境中。在这个极端条件下,氢原子核能够克服它们之间的电磁斥力(同性电荷相斥),相互靠近并融合成更重的氦原子核。

农历和公历介绍

有关地球的故事要从大约137亿年以前的大爆炸说起。大爆炸发生之前,宇宙中所有的物质都集中在一个极其致密的点上,这个点又被称作奇点。大爆炸相当于无数次核爆同时发生,其规模难以想象。大爆炸之初产生了氢、氦和其他元素。氢和氦是两种质量最轻的元素,它们在大爆炸中先于其他元素出现,组成了90%以上的可见物质,它们也是构成宇宙、地球乃至生命的基本元素。

农历来历

公历来历

农历和公历转换

农历和公历的转换涉及两种完全不同的时间计算方式。公历(阳历)是一种基于太阳年长度的历法,每年有12个月,月份天数基本固定,只有2月在闰年会有一天的变化,因此具有较强的规律性。相对而言,农历(阴历)的天数不固定,小月29天,大月30天,平均下来一个月大约有29.53天。这种混合编排的形式很逼近真实的月相周期(约29.53天)。除此之外,公历将地球围绕太阳运动一周的时间作为公历年,也叫回归年,大约为365.24天。而农历是以12个“朔望月”(从一个新月到下一个新月的时间)为一年的(约354.37天)。这就导致农历年比公历年短了约11天。为了纠正这一差异,农历采用了“闰月”来进行修正,即在某些年份插入额外的一个月,使得农历年与太阳年(回归年)的差距保持在一定范围内。人们常说的19年7闰,意思是在19年中安排7个闰月,用235个月份的长度来逼近19年的长度。闰月的安排并非固定,而是根据天文观测来决定。

月相

月相,是由地球上所观看之月光形态。月球本身不发光,月球直接被太阳照射之部分反射太阳光,才可见发亮,其阴影部分是月球自己之阴暗面。根据天文学,月球环绕地球公转时,地球、月球、太阳之相对位置不断规律地变化,使观测者从不同角度看到月球被太阳照明之部分,造成月相盈亏圆缺之变化。

当地球位于月球和太阳之间时,我们可以看到整个被太阳直射的月球部分,这就是满月。当月球位于地球和太阳之间时,我们只能看到月球不被太阳照射的部分,这就是朔;而当首度再见到月球明亮的部分时,称为“新月”。当地月联线和日月联线正好成直角时,我们正好可以看到月球被太阳直射的部分的一半,这就是弦月(半月,因为月球亮部的圆弧如同弓柄,近似直线的黑影边缘如弓箭的弦,故得名)。

月相的更替周期是29.53日,称为一个朔望月(月相盈亏周期平均是29.53日,历法中之朔望月源于此),它是历法中历月和星期的来源。这个时间比月球公转的时间(恒星月)要长,因为当月球绕地球公转时,地球也在绕太阳公转,一个朔望月月球大约要绕(360+360*29.53/365.24)=389.11度(公转只绕360度)。所以一恒星月大约为29.53 * 360 / 389.11 = 27.32天。

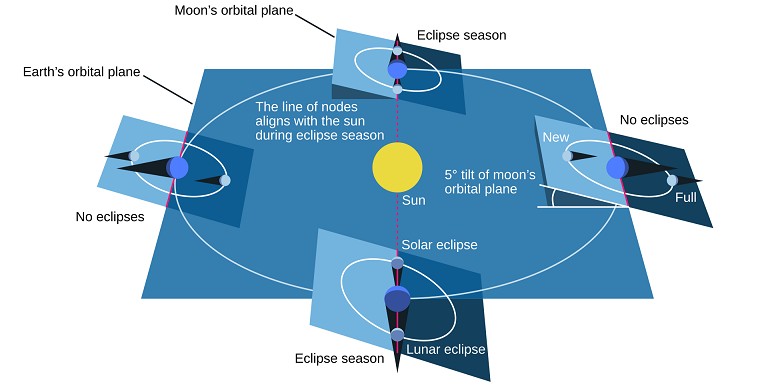

月相不包括由于地球遮住太阳所造成之月食。月球绕地球公转的轨道面(白道面)与地球绕太阳公转的轨道面(黄道面)之间有5度夹角,因此新月或满月时月地日之间往往并非完全是一条直线。当月地日之间完全是一条直线时就可以观察到日食(新月时)或月食(满月时)。正是由于这5度的倾斜,每月都有朔和满月然而并非每月都有月蚀和日食。

日食和月食

- 日食和月食的定义:

- 日食:当月球运行到地球和太阳之间,月球遮挡住太阳的光,导致地球上某些地区看不到太阳或只能看到部分太阳的现象。

- 月食:当地球运行到太阳和月球之间,地球遮挡住太阳光,使得月球无法被照亮,或者只能部分被照亮的现象。

- 日食和月食的成因:

- 日食:太阳、月球和地球三者几乎在同一条直线上,且月球位于地球和太阳之间。由于月球的遮挡,地球上可以看到日食。

- 月食:太阳、地球和月球三者几乎在同一条直线上,且地球位于太阳和月球之间。由于地球的遮挡,月球无法反射太阳光,从而发生月食。

- 日食和月食的类型:

- 日食:

- 全食:月球完全遮挡住太阳。

- 偏食:月球部分遮挡住太阳。

- 环食:月球遮挡住太阳的中心部分,但边缘仍可见,形成环形。

- 月食:

- 全食:地球完全遮挡住月球。

- 偏食:地球部分遮挡住月球。

- 半影月食:月球进入地球的半影区,亮度减弱但不完全消失。

- 日食:

- 日食和月食的区别:

- 可见范围:日食只能在特定区域看到,而月食在地球上可以看到月亮的任何地方都可以观察到。

- 持续时间:日食通常持续几分钟,而月食可以持续数小时。

日食和月食是两种不同的天文现象,它们的成因、类型和可见范围都有所不同,另外“月蚀”和“月食”是同一现象的不同说法,“日食”和“日蚀”是同一现象的不同说法。

| 特征 | 日食 | 月食 |

|---|---|---|

| 成因 | 月球遮挡太阳 | 地球遮挡太阳光 |

| 可见范围 | 特定区域 | 地球可见月亮的任何地方 |

| 持续时间 | 几分钟 | 数小时 |

二十四节气

二十四节气(廿四节气)是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律形成的知识体系和社会实践,是上古农耕文明的产物,千年以来指导着中国传统农业生产和日常生活。

二十四节气的每个节气约间隔半个月的时间,分列在十二个月里面,每个月有两个节气。在二十四节气里,“节”指的是一年中的一个节段,是一段时间的表示;而“气”则指的是气候,是天气变化的概述。是古人根据每个阶段内特有的气候或物候现象、农事活动定出的名称。两个字合起来就是指一年当中某个阶段的天气变化。立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪和小寒等12个节气;每月的第二个节气为“中气”,即:雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至和大寒等12个节气。“节气”和“中气”交替出现,各历时15天,现在人们已经把“节气”和“中气”统称为“节气”,即二十四节气。